柄の紹介

銀鉄

表面がうっすらと銀色に光る釉薬を使用しています。

かいらぎ

生地の上からヒビが入る白い土を刷毛で塗って、貫入の模様をだしています。

土の成分と技法の特性上、表面に鉄分の茶色い点がでます。

白みかげ

ほとんど水に近い、濃度の薄い釉薬を使用し、陶土の素材を生かした仕上がりになっています。

表面の陶土の表情を出す為に、あえて砂を加えて線状の模様を出しています。

油滴天目

油滴のような斑文の模様が特徴です。

銅釉

銅のような発色をする重厚感のある釉薬です。

アイテムラインナップ

小鉢

幅13㎝ほどのころんとした小鉢です。

鍋の取り分けや、和え物、煮物、果物、サラダなど一年中使い勝手のよいサイズです。

楕円皿

パスタやカレー、ピラフや野菜炒めや中華料理など、様々な料理と相性のいい楕円で深さのあるお皿です。

また、楕円の形は食器棚の場所もとりません。一枚あれば何役にも使え、毎日活躍してくれることでしょう。

中鉢

煮物やサラダ、鍋の取り鉢にぴったりな中鉢です。

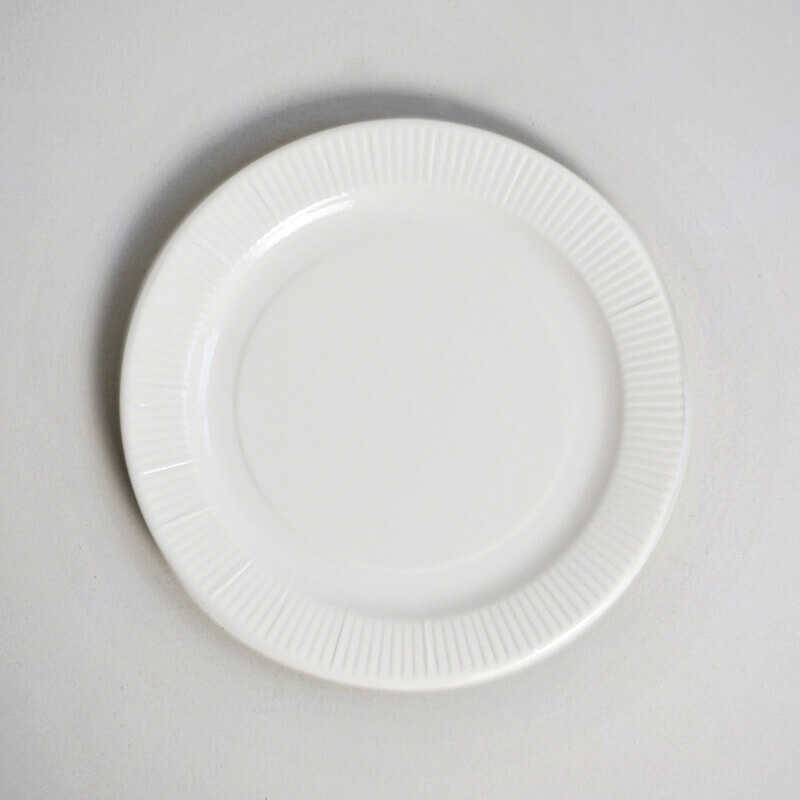

8寸皿

24cmプレートです。和食、洋食問わず料理を引き立ててくれます。

手仕事のながれ

①土をこねて整える

風合いを出すために、土には砂を混ぜています。

この砂が、焼き上がったときのざらっとした質感のもとになります。

②土をカットする

糸でスライスして決められた厚みにそろえます。

③ローラーがけ

生地をローラーでのばすと、砂の粒が引きずられ、細かな線模様が生まれます。

釉薬の濃度が薄い【白みかげ】では、その模様がより際立ちます。

④少し乾燥させる

成形しやすい固さになるまで、すこし時間をおきます。

⑤型にのせる前の”ひと手間”

型に片栗粉をまぶしてから土をのせます。

焼き物づくりに片栗粉?と思うかもしれませんが、きれいに型からはがすための大切なひと手間です。

⑥たたら成形

型にペチペチと押しつけながら形を作っていきます。

この技法を「たたら成型」といいます。

⑦余分な部分をカット

型からはみ出た部分をピーラーような専用の道具でカット。

⑧脱型

型ごと持ち上げ、勢いよくひっくり返して土を外します。

職人の力仕事でもあり、緊張の一瞬です。

脱型した生地です。

⑨ふちの処理

ここからは、こだわりのふち処理の作業です。少し斜めにカットしていきます。

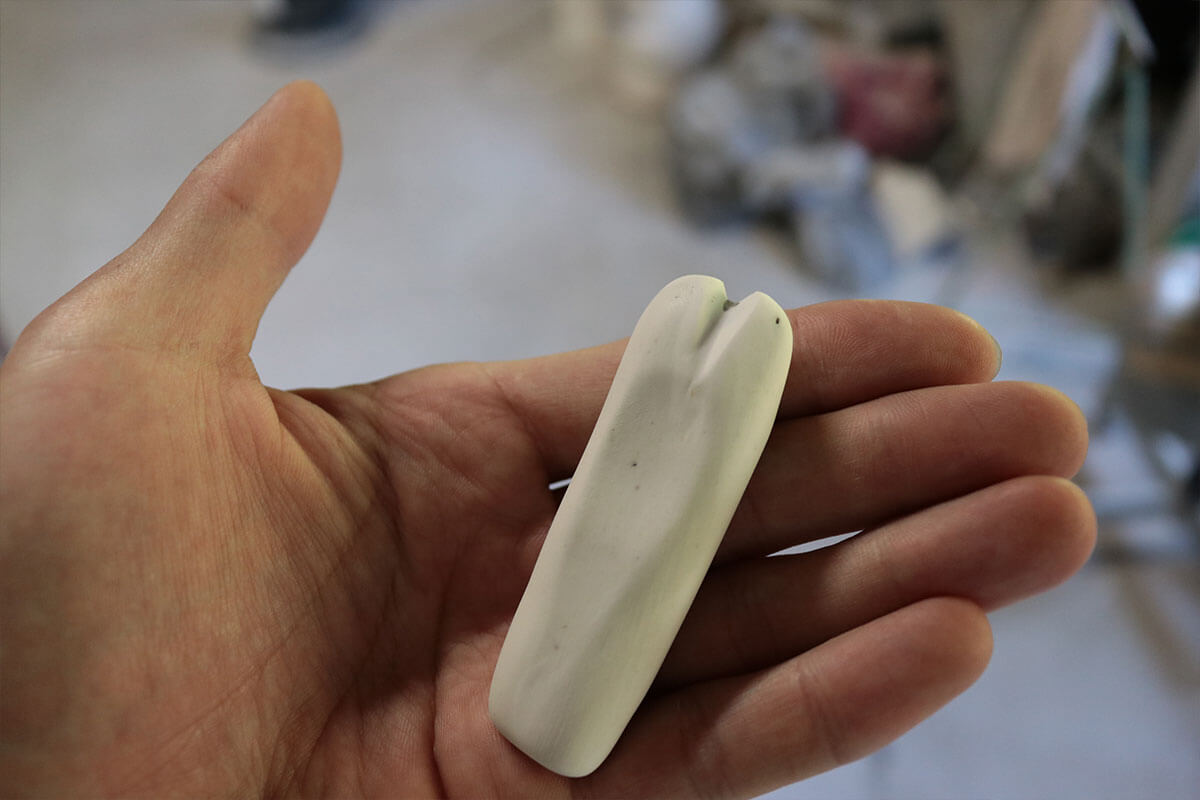

さらに口に当たりをよくするため、専用の道具で面取りのように角を滑らかにします。

角取りの専用道具。足袋のようでかわいい形をしています。

このあと、素焼き → 釉掛け → 本焼成を経て、ようやく完成。

焼きあがった器には、少しの歪み、釉薬の濃淡、小さな凹凸があらわれます。

それらは欠点ではなく、すべて“手仕事の証”。

同じ型でも、気温・湿度・釉薬の具合で仕上がりは少しずつ変わります。

だからこそ、あなたの手に届く器は世界にひとつだけの表情を持っています。